受験英語は間違いだらけ その1(投稿ID : 1gdsmf)

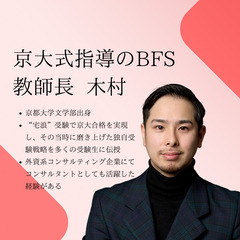

本当の英文法とは何か 「文法書や辞書の解説はある意味ほとんどすべて間違えている。が、文法書や辞書に収録されている例文そのものには間違いはなく、十分に価値のあるものとなっている。勉強のコツは、例文理解にのみ意識を集中することだ。辞書や文法書の解説部分はすべて無視したほうがいい」とは、受験生だった遠い昔に、ある大学教授が言ってくれた言葉です。 今私は、プロの英語教師として、この言葉こそ英語力飛躍のカギと理解しています。その上で、間違いのない本当に正しい解説も詳細に提供できるようになりました。文法書や辞書の解説が相変わらず受験生の足を引っ張り続ける中、全く異なる正しい解説を提供することで、多くの生徒を難関大学上位合格レベルに引き上げてきました。全く異なる正しい英文法、暗記に頼らない考える英文法、大学入試の秘密が見える英文法は、本当に存在しているのです。 例えば、ほんの一例をあげましょう。to不定詞の名詞用法。「She wants to go there.」の「to go there」は全体として名詞的で「wants」の目的語になっている。to不定詞は名詞として機能することがある。と、学校文法ではまことしやかに解説されます。ではなぜ、同じ意味をあらわす英文「She is to go there.」が存在しているのか。「is」は自動詞であり目的語を取る動詞ではないので「to go there」を目的語に取っているとは絶対に言えない。従って「wants」も「to go there」を目的語にとってはいるなどとは絶対に言えないのです。 すると、「is」は補語を取る動詞だから「to go there」は補語だ。だから名詞用法だ。などと「説明」して、知った顔をしている輩が数多く出てくる。この人たちは、そう言い張ることで受験生と社会全体が被る悪影響を、気にすることが全くないのではないのでしょうか。 残念ながら補語とは、be動詞の後ろに来れば全部補語になるというような安易なものではありません。例えば、「She is a fool.」(不定冠詞付き名詞) や 「She is fool.」(無冠詞名詞) 、「She is foolish.」(接尾辞付き名詞=形容詞)などという具合に、きわめて限定して語るべきものなのです。この人たちの上記のようなアドホックな態度は、この補語の基本原則の理解にすら悪影響を及ぼしてしまう。こうなるともう、初学者の頭の中は大混乱でしょう。 文法軽視の風潮が広がり、「スラッシュ読み」などという、学術の英文読解で絶対にやってはいけない類の読解法が学校教育に蔓延して久しいけれど、それもこれもすべてこのアドホックな「文法解説」をばらまいてきた輩達のせいなのです。 皆さんはきっと驚かれると思いますが、実はto不定詞などというものをそもそも、存在していると考えるのがすべての元凶なのです。文法書にも、注意深いものにはちゃんと、「to付きの不定詞」と慎重な言い方をしています。すなわちここでは、「不定詞とはひとえに原形不定詞のことで、to原形はひとまとまりとみる場合は常に前置詞句で副詞ととらえるべきである。to不定詞の名詞用法という言い方は二重三重の間違い」ということが示唆されているのです。toと原形との結びつきも世間で考えられているよりはるかに弱い。このことが分かっていない場合、例えば「to thoroughly examine」などと出てくると、どうしていいのかわからなくなってしまうわけです。 ではどう考えるのが合理的なのか?実は、「S V to 原形 ……」は、次の三つのうちのいずれかで捉えるのが最も合理的です。 ① 「[S V] [to 原形……]」:副詞用法(「ために」或いは「を見て」) ② 「S (V to) 原形 ……」=「S (助動詞) 原形 ……」 ③ 「S (V to) 原形 ……」=「S (V and) V2 ……」:結果 これは「V」と「to」の間に「……」が入って「S V …… to 原形 ……」となっても、全く同様に捉えることができるので便利です。なぜなら、「……」の部分に何が来ようと「V to」の時と全く同じように取り扱い、「……」の部分は無視してよいことになるからです。すなわち、いわゆる「熟語」をただ丸暗記するのではなく系統的に理解し、正しく使いこなせるようになるということの一例となっているのです。 ① 「[S V……] [to 原形……]」:副詞用法(「ために」或いは「を見て」) ② 「S (V…… to) 原形 ……」=「S (助動詞) 原形 ……」 ③ 「S (V…… to) 原形 ……」=「S (V…… and) V2 ……」:結果 初めに例示した「She wants to go there.」の場合、「She (wants to) go there.」=「She (will) go there.」と捉えるのが正解です。「to」は「go」に付いているのではなく、「wants」の方に付き、意志・願望表現を構成すると考えるべきだったのです。「She is to go there.」も「She (is to) go there.」=「She (will) go there.」と捉えるのが正解です。「to」は「go」に付いているのではなく、「is」の方に付き、意志・願望表現を構成すると考えるべきです。「to go there」を目的語と考え、to不定詞に名詞用法があると考えるのも、「to go there」を補語と考えるのも、どれだけいい加減で有害な考え方だったか、皆さんにはこれで十分に伝わったはずです。 「to 原形」を上記のように新しくとらえるようになるとどんないいことが起こるのでしょうか?例えば「remember」の場合、「to不定詞も動名詞もどちらも目的語に取る他動詞」のひとつと覚えて済ますのでは、なぜダメなのでしょうか?「I remember playing with him when I was a child.」(子供の時に彼と遊んだことを今でも覚えている)や「Remember to go there.」(そこに行くことを覚えていなさい)でダメな理由は何なのでしょうか? それは「Remember to go there.」を「必ずそこに行きなさい」と正しく訳す人が現れた時に、「きれいな訳だけど飽くまでも意訳でしかない。覚えておいたらいいだろうけど、文法的には間違えている」などという、間違った整理の仕方をしてしまうからです。そうなると、同じ調子で他の多くの表現も整理していく中で、他の多くの表現と同様にその暗記を、暗記であるがゆえに維持できなくなる。奇跡的に辛うじて覚えていてもいざ使おうとした時に正しく使いこなすことができない。ましてや知識を発展させて学習そのものを楽しむということにもなるはずがない。その結果苦しくなって、英語学習そのものに絶望してしまう。実際、こんな感じで英語学習に挫折してしまっている学生を私はこれまで数多く目撃してきました。彼らはアドホックな解説でお茶を濁す英語教育の紛れもない犠牲者なのです。 実は、「Remember to go there.」は、上記の原則の内の③に従って 「Remember to go there.」=「(Remember to) go there.」=「(Don’t forget to) go there.」=「(Never fail to) go there.」=「(Don’t fail and) go there.」=「Go there (without fail).」 と分析し、「忘れずにそこに行きなさい」「必ずそこに行きなさい」と訳すのが、文法上正しいのです。これは決して意訳などではありません。そもそも意訳などというものはあり得ないのです。意訳という言葉を用いる時、それだけで、その人の持っている文法が実は間違えた文法であることを端的に表しているのです。それに対して、上記のような正しい理解なら、自分で使用しようとするときに間違った使い方になることなど絶対にありえません。その上、他の類似表現との連携を認識することにもなり、ひとつ覚えることで同時に複数の表現まで発展的に覚えることになります。更には、何か全く見たことのない表現が出てきたときにも、形が似ているし、類似表現だろう。文脈上もそれで意味が通じると、正しく判断して訳すことすらできるようになるのです。更には、何よりも、考えながら連想しながら覚えていくことで、大いに楽しく勉強できる。記憶が劣化することもほとんどない。これはいいことづくめではないでしょうか? ここで上げた例は、本当に一例でしかありません。今ここで皆さんにすべてを伝えることは物理的に不可能ですし、皆さんが信じてくれるか分かりませんが、英文法のほぼすべての項目で、上記の改善と同じような改善が可能であり、必要なのは事実です。改善することで一見それぞれが複雑になり全体として大変になりそうと考える人もいるでしょうが、実際は全く逆で、ひとつひとつを改善し深めていくことで、すべての項目が互いに有機的に結びつきあって連携しあい、全体としては比較的コンパクトになるのです。更には、大学入試問題も、ここで一端を述べた本当の文法に基づいて作成されているので、根底から理解して、出題者の意図も的確にとらえて、まるで出題者と対話するかのように解答していくことができるようになります。 英単語帳は使ってはいけない~必須動詞とは~ 単語帳って何だろう。単語帳をつくろうとするとき、全国の大学の入試問題を過去10年分解析して一般的に繰り返しよく出てくるものをまずは選びだすことから始めるでしょう。それを出題頻度順に並べたうえで動詞、名詞、形容詞、副詞といった具合に分類する。更には、それぞれを必須動詞と上級動詞、必須名詞と上級名詞、必須形容詞と上級形容詞、必須副詞と上級副詞といった具合により細かく分類する。それに予備校講師や出版社の担当者が日本語訳をつけていく。とまあ、大体こういうことでしょう。 私の目から見ると、この過程には三つの大きな問題点があります。これらの問題点故に単語帳で「英語を勉強」してはいけないと私は言っているのです。 (1) 例えば早稲田大学を志望している人の場合、全国の大学の入試問題に一般的に取り上げられている単語を勉強しても、出題される単語を端的に勉強していることにはならないでしょう。一般的に勉強するのではなく、的を絞って勉強すべきです。志望校の入試問題を10年分直接自分の目で確かめておく方がはるかに合理的です。 (2) 予備校講師や出版社の単語帳制作担当者は問題をつくっている大学の先生のような英語力を持っていません。例えば京都大学の場合、受験業界で「優秀」といわれている腕に覚えのある受験生が競い合うわけですが、その入試で受験生のではなく合格者の平均点が8割9割ではなく5割前後に毎年なっている。このことを見さえすれば、予備校の先生の実力などどの程度なのか容易に推察されるでしょう。実際、各予備校から毎年発表される「模範」解答例を私が採点すると大体6割でしかない。これは、上の認識を明確に裏付けています。彼らの英語力は正直言って、私が教えている受験生の英語力よりも劣っています。そんな人たちが訳例をつけた単語帳で勉強しても、もちろんほぼ全員が単語帳で英語を勉強するという現状がある限りは相対的合格ということもあるにはあるのだけど、その人に大学入試の本質が見えているはずがありません。そうなると受験勉強の際に必要以上の苦労を強要されることになる。現状は、そのような無駄な苦痛に耐え抜いた比較的忍耐力のある人が京大に合格しているだけなのです。彼らは決して英語が精確に読めているわけではありません。 (3) 単語帳には動詞と名詞、形容詞、副詞が横一線に同等に扱われているきらいがあります。ところが実際は以下のような偏りを認識する必要があるのです。すなわち、名詞は、抽象名詞以外は英語そのままで読むべきであり、日本語訳をつける必要がありません。またある意味、日本語訳をつけてはいけないのです。抽象名詞は、「もともと文」ということですから、動詞や形容詞を中心に必ず元の文に戻して理解すべきですから、これも名詞としての訳をつけるべきではありません。副詞は多くが形容詞の変化したものですから、それ自体の訳例を覚える必要がありません。形容詞さえ覚えていたら大丈夫なのですから。更にはこの形容詞も、もともとは名詞や動詞ですから、この名詞や動詞から加工されて出てくる単語生成の過程の認識こそが重要です。形容詞としての訳例を覚えるだけで満足する人がいるけど、それは大変危険なのです。…このように考えると、結局、覚えなければならないのは、また覚えさえすればいいのはまさに、動詞だけということになるのです。このような動詞、名詞、形容詞、副詞の間の序列が全く意識されていないのが単語帳ですから、単語帳を使ってはいけないと言われるのです。 私は、必須動詞300を、一般的に出回っている訳例を捨てて、大学入試問題で用いられている把握法と同じ形で正しく詳しく深く理解しさえすれば、上級動詞を中心に出してくる早稲田大学など一部の大学を除いて、東大や京大、阪大、同志社大学など、大方の大学の入試問題に十分に対応できることを確認しています。また、これらの大学入試問題では、必須動詞300を、一般的に出回っている訳例を捨てて、大学入試問題で用いられている把握法と同じ形で正しく詳しく深く理解するのでない限り決してその問題の本質は見抜けないと断言しているのです。 単語帳の訳例はどれくらい間違えているのでしょうか。それこそほとんどすべての単語に関して逐一詳しくそれを指摘できますが、今は一つだけ代表的な例を以下に示します。 「engage」は、受験生の中には「従事する」と覚えて済ましている人がいます。その間違いを受けて単語帳では「従事させる」と提示しています。ところが、受験生の間違いを訂正するつもりで提示されたこの訳例が二重三重に間違えているのです。例えば、「She is engaged in apparel business.」(彼女はアパレル業に従事している)において、「従事している」と訳しているのは実は「is engaged」ではないのです。それは「in」なのです。前置詞なのに他動詞の訳をするのと多くの人が考えることでしょうが、これは事実です。これは辞書にも一般的に「従事のin」として記載されています。前置詞は主に他動詞として機能するのであり、前置詞句を構成して副詞句をつくるのは全体の5パーセントもありません。時、所、程度をあらわすときに限定されるとちゃんとした文法書にも明記されています。よく、 「She is engaged 〈in apparel business〉.」 S V M などと書く教師がいますが、これは完全に間違えています。私はこの間違いを始めた人の固有名詞すら知っていますし、その人に直接英語を習っていました。でも、間違いは間違いなのです。正しくは、 「She (is engaged) in apparel business.」 S Vt O と考えるべきなのです。この「in」は「apparel business」についているのではなく、「is engaged」についているのです。そして「is engaged in」において中核は「is engaged」ではなく「in」なのです。「is engaged」は副詞化して他動詞的前置詞「in」を修飾しているのです。通常は無視して訳さないのですが、あえて訳すなら「もっぱら」とか「他をなげうって」となります。 ところが、入試ではこの「is engaged in」が「従事する」の意味で出ることがありません。例えば、「She is engaged in learning English.」(彼女は今ちょうど英語の習得に専念しているところだ)という形で出題されるのです。「in」が「従事する」と訳されるのは後ろに業種が来る時です。今は動名詞句「learning English」が来ている。これはいったい何なのでしょうか。 実は、中学の時に皆習って知っている現在進行形は「She is learning English.」だけではないのです。「She is in learning English.」もまた現在進行形のもうひとつの形なのです。現在進行形を「している最中」と訳すことがあることを念頭に置くとこの「in」は十分に納得できるはずです。更には、「She is …… learning English.」や「She is …… in learning English.」と「……」が入っても基本の意味に変更はありません。これも現在進行形なのです。ですから例えば、「She is busy in learning English.」を「彼女は英語習得に忙しい」と訳すのは完全な誤訳なのです。正しくは「彼女は今(忙しそうに)英語習得に専念している最中です」です。これは現在進行形なのです。ですから、これは問題としてもよく取り上げられる話なのですが、「She is busy in learning English.」=「She is busy learning English.」なのです。「in」は入っていても入っていなくても同じ意味になるのです。なぜだろうと不思議に思ってはいませんでしたか?その明確な理由が今ここで解明されました。 「She is engaged in learning English.」もですから、実は、現在進行形だったのです。ただ、だからと言って「She is engaged learning English.」はさすがの私も目撃したことがないので使用することはありません。ですが、ここである重要な法則が抽出されていることにはちゃんと気づく必要があります。すなわち「She is …… in ~ing ……」となっていたら「……」の部分に何が入っていてもすべて、「もっぱら~している最中です」と訳せる同義文になるという法則です。すなわち、 「She is busy in learning English.」 「She is engaged in learning English.」 「She is committed in learning English.」 「She is involved in learning English.」 これらはすべて同義なのです。そしていずれも最近10年間の大学入試に頻出しているのです。この認識が何よりも大切なのです。そして単語帳で勉強しているとこの認識を妨害されてしまうのです。この「専念する」は、大学入試の実態に合わせて次のように拡大表記することもできます。 「She is busy in learning English.」 「She is engaged in learning English.」 「She is committed in learning English.」 「She is involved in learning English.」 「She is devoted to learning English.」 「She is dedicated to learning English.」 このように「engage」は正しく詳しく深く理解しておく必要があるのです。この話を聞いて、「engage」だけでこれだけの厚みがあるなら、それが300になったら、たとえ300と比較的少数に限定されていても、それでもものすごい時間と労力になるのでは、と考える人もいるでしょう。ところがよく見てください。「engage」を正しく詳しく深く理解する場合、「commit」や「involve」、「devote」、「dedicate」まで正しく詳しく深く理解することになっていませんか?例文によって正しく詳しく深く理解しているので、これらの動詞と共に用いられる名詞や形容詞、副詞とのコロケーションまで習得できています。つまり、絶対に間違った使用法に陥ることがない上に、いったんは捨てたはずの名詞や形容詞、副詞の正しく詳しく深い習得までできています。これは時間と労力の大きな節約になるのではないでしょうか。 必須動詞300とは言いますが、動詞は動詞型で分類すると実際は29種類しかないことが分かっています。動詞型は提示された文の形を見れば分かる。ということは、この29動詞型を習得すれば、初めて見る単語も、文の形を読み取りさえすれできればその意味が分かるということになるのです。単語には実は意味などなく、文の形に意味があるということです。ですから、必須動詞300の意味を覚えるのではなく、大学入試問題で用いられている把握法と同じ形で正しく詳しく深く理解すると私は表現するのです。単語帳で意味を覚えていくことがいかに危険なことか、これで皆さんも十分に理解していただけるのではないでしょうか。 ところで、このような単語帳にも唯一取り上げるべき利点があります。すなわち、入試に出てくる単語が頻度順にリストアップされている点です。これだけは大いに利用価値があります。 単語帳は必動300をリストアップしてくれています。このリストアップが有効であることは私が実際に入試問題を詳しく見て確認済みです。この必動300を先ずは、上記のように勧めておきながらいかにも逆説的に聞こえるかもしれませんが、発音アクセントと綴りに焦点を絞ってマスターしてください。これなしで正しく詳しく深く理解しようとしても本当は意味がないからです。逆にこれを先にやってから正しく詳しく深い認識の獲得に向かうと、能率が何十倍にも上がります。また短期間で発音アクセントと綴りをマスターした必須動詞は、必須動詞ですから英語の授業で取り扱われる教材に毎回登場してきます。登場してくるたびに発音アクセントと綴りが一瞬で想起される単語は登場してきたその場で、その瞬間に即してある程度は習得できます。必動300の発音アクセントと綴りをマスターしておくことで英語の勉強がすべて自動的に必動300習得の側面を帯びてくることになるのです。 どうですか?単語帳を英語学習に使用してはいけないということや、必須動詞300に焦点を絞って正しく詳しく深く習得する必要があるということが、十分に分かっていただけましたか?

塾(受験)の教室・スクールの関連記事

受験英語は間違いだらけ その1 京都 教室・スクール情報を見ている人は、こちらの記事も見ています。