国宝物 古事記(投稿ID : 1kbfgj)

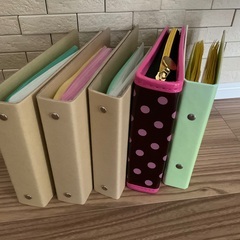

和銅5年(712)正月二十八日。 今から1310年前の今日(旧暦ですが)、日本最古の歴史書 『古事記』が太安万侶(おおのやすまろ)によって第43代・元 明天皇に献上されました。 献上された際、その姿は巻子装(巻物)だったといいます。 平安時代までは中国に倣い、正式、公式な記録は全て巻物でした。 今でいう本の形式、帖装・冊子装が一般化していくのは、平安時代半ば以降のことです。初は私的な性格を帯びていました。 現在、古事記の原本は存在せず、写本が残るのみです。 そして、上中下3巻がすべて揃った最古の写本と言われているのが南北朝時代の写本「眞福寺本」(国宝) この眞福寺というのは、大須観音で親しまれている愛知県の北野山真福寺宝生院です。 江戸時代、本居長の門人が寺に残されていた古事記写本を発見します。 実は古事記がむクローズアップされたのは本居長の功績が入 さて、こちらの3冊の冊子は、国宝「眞福寺本」の複製版(京都印書館)です。オリジナルは真福寺(大須観音)蔵。 昭和20年に限定1,500部、定価は175円とあります。 著者は、山田孝雄(やまだよしお) 富山市出身の国文学者であり歴史学者です。 「契沖、真淵、宣長以来の国学の伝統に連なる最後の国学者」として知られています。 ところで、皆さんも親しみ深いヤマタノオロチや因幡の白兎は、上巻に登場。 上巻は、序文と神話の時代。 中券は、初代・神武天皇から第15代・応神天皇まで。 下巻は、第16代・仁徳天皇から第33代・推古天皇まで。 上・中・下と年代別となっているのです。 漢字のみの表記ですが、文字を追ってみるとなかなか興味深いですよ。 古事記「眞福寺本」(複製)昭和20年(1945) 径23.3x14.6cm 桐箱入下巻は、第16代・仁徳天皇から第33代・推古天皇まで。 上・中・下と年代別となっているのです。 漢字のみの表記ですが、文字を追ってみるとなかなか興味深いですよ。 古事記「眞福寺本」(複製)昭和20年(1945) 径23.3x14.6cm 桐箱入 国宝の複製になります。

歴史、心理、教育(本/CD/DVD)の売ります・あげますの関連記事

国宝物 古事記 大阪 中古あげます・譲りますを見ている人は、こちらの記事も見ています。